Toledo es una ciudad antigua, misteriosa, recorrida por leyendas, secretos y fábulas. Crisol de tres culturas, pesa sobre ella el enigma del tiempo y el latido de una historia recóndita. Toledo, villa imperial que sabe de reyes, condes, frailes, inquisidores y judíos trujimanes, encontró en El Greco su artista genuino. Algo cabalístico respira en sus pinturas evocando el ámbito místico y sepulcral de la ciudad castellana. El Greco y Toledo tienen sonidos negros, como Cagancho en su toreo. Y, ya lo dijo Manuel Torre, todo lo que tiene soníos negros, tiene duende.

Tal vez fuera esta afinidad la que propiciase que el duende gitano del torero trianero encontrara, como en pocos lugares, su cauce de expresión más acabado en el duende de la ciudad del Tajo. Lo cierto es que fue en su ruedo donde, por dos veces, y sin contar siquiera dos meses de alternativa, abrió de par en par las puertas de su arte para hacerse un hueco perenne en el corazón de la afición toledana.

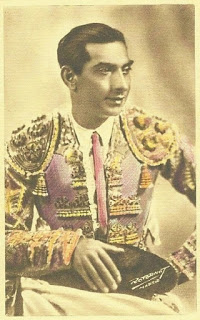

Joaquín Rodríguez Ortega había nacido en el número 4 de la calle Evangelista, del barrio de Triana, el 17 de febrero de 1903. Era cañí por los cuatro costados y le apodaban Cagancho. El origen del remoquete en nada se vincula a los ganchos que presuntamente fabricaba su padre en la herrería, como pretende la ignorancia postmoderna devota de internet, sino que hay que buscarlo en la vena cantaora de los ascendientes del torero, que encuentra en la figura de su bisabuelo Antonio –primer Cagancho de la saga– un enduendado intérprete de la siguiriya, capaz de contender por dicho palo con otros siguiriyeros de talla y poner junto con los Pelaos los cimientos del cante de Triana. Y es precisamente de esa cualidad artística de donde les viene el apodo, ya que “cagancho” es el nombre caló de un pájaro cantor y marismeño muy apreciado por su musicalidad.

Otro día 17, pero del mes de abril de 1927, el renegrido muchacho cumple en Murcia su sueño de tomar la alternativa de manos de Rafael El Gallo en presencia de Chicuelo. Ahí es nada: la musa doctorando al duende con el ángel por testigo. No ha cumplido ni un mes de permanencia en el nuevo escalafón, cuando Cagancho anuncia su debut en el coso toledano, junto a Antonio Márquez y Marcial Lalanda, para dar lidia y muerte a una corrida de Coquilla. La fecha –8 de mayo– debe quedar enmarcada con caracteres imborrables en las efemérides taurinas no sólo por el milagroso portento protagonizado por Cagancho en el último toro de la tarde, sino también por la celebérrima crónica que de ella escribiría en ABC el maestro Gregorio Corrochano bajo el título de “El torero Cagancho es una talla de Montañés”.

De nuevo, el maridaje del estoque y la pluma haciendo florecer con su sinergia el acervo cultural de España. Y esto en un año donde el toreo y las letras estrecharán lazos fraternales; un año que dará nombre a una generación de poetas –Alberti, García Lorca, Gerardo Diego, Bergamín, Jorge Guillén, Aleixandre, Dámaso Alonso, Altolaguirre, Emilio Prados, Adriano del Valle, Villalón, entre otros–, reunidos en torno a la conmemoración del tercer centenario del fallecimiento de Góngora, cuyo homenaje, celebrado en Sevilla, fue posible gracias al mecenazgo de Ignacio Sánchez Mejías, protagonista ocho años más tarde de la mejor elegía en lengua castellana –junto con las “Coplas a la muerte de su padre”, de Jorge Manrique–, escrita en carne viva –“yo canto su elegancia con palabras que gimen”– por su querido amigo García Lorca.

Ese día de Toledo, si Cagancho lo bordó en el ruedo, Corrochano lo coronó en el folio. No hablo de su primer astado, cuya lidia transcurrió entre precauciones, dudas, ratimagos, indecisiones y cautelas. Pero salió el sexto y en ese toro –Corrochano dixit– “todavía al recordarlo siento un poco de frío”. Y continúa hilvanando el tesoro de su narrativa: “El gitano negro va vestido de blanco. Ya en esto se ve que está influenciado por el contraste. Pausadamente, como un fantasma, se acerca al toro. Con el palillo de la muleta y la espada hace una cruz, y así se presenta a la multitud este hombre seco como un cartujo, del color de la madera que eligiera para sus tallas Montañés. Pasa el toro sin que el leño se mueva, y hay en el tendido ruido de apoteosis. La izquierda mano, huesuda o leñosa, asoma obscura por la manga blanca salpicada de oro, y la figura adquiere majestad cuando el toro pasa tras la escarlata de la muleta. El toro no siempre sigue; a veces se para a mirarle, y duda, notándose que tiene noticias de él por sus hermanos que se quedaron vivos. No puede creer lo que le han contado. El que sólo vio una moneda por la cara no puede reconocerla por la cruz.

“La faena, por esta causa, no es ligada, seguida; lo que ha ligado en el tendido es la admiración. La muchedumbre, en pie, dice cosas que no se oyen, porque todas las voces se funden en un clamor. Aquella mano de Montañés, larga, leñosa, que asoma obscura por la manga blanca salpicada de oro, hace unas cosas de torero, de un sabor torero que empalaga. Tiene un parecido con Rafael en una concepción más clásica, más quieta, de majestad, en la que acaso influya la figura. Yo no vi nunca más armonía, ni más bello conjunto, pero una belleza dolorida. ¡Qué gesto, qué colorido, qué movimiento! El brazo largo parecía desprendido del madero, en esas estampas antiguas, en que se rememora el milagro de un quite. Toreando, parece una talla de Montañés.”

Sirvan de muestra estos fragmentos, para sentir discurrir la belleza por las palabras del crítico talabricense; palabras fascinadas irresistiblemente por la hechicería que el torero gitano despliega ante las astas. Su toreo de bronce se apasiona con unos timbres hondos que calan en la médula de los contempladores. Un sudario de angustias les trae en su muleta reminiscencias del dolorido eco de sus antepasados. Tiemblan quejíos de debla y siguiriya en la sensible tela que embarca la embestida, llevándola al compás adormecido de su sangre y su raza. Toreo faraónico, escultórico, el suyo, impregnado de una arcana liturgia, misteriosa y solemne, que conmueve y atrapa. Por eso, cuando la inspiración le estalla en sus entrañas y se le abren, como ese día en Toledo, las venas de su arte, a su paso las arenas se alfombran de sombreros y los aires de clamores y vítores.

En su segundo paseíllo toledano –después de tal triunfo, ¿Quién si no él torearía la corrida del Corpus?–, fechada la ocasión en 16 de junio, y pese a haberse dejado algún toro vivo en el camino, todavía sería capaz de superar su apoteosis debutante. Por Toledo, entretanto, ha corrido la voz: ¿han visto ustedes a un gitano hurgando entre la belleza, con un capote en las manos y un suspiro por muleta? Dicen que cuando el valor se libra de sus cadenas, un escalofrío de luna cubre la plaza de adelfas. Y aunque no gasta cuchillos, clava puñales de pena cuando mece su verónica entre los instantes muerta. Un grito sobre la brisa se arranca por peteneras. Las pupilas del misterio brillan bajo la montera prendiendo en sus alamares aromas de primavera. Bastones de luz y sueños se cruzan por las aceras, por plazuelas y caminos, por mentideros y peñas, y a la hora de los toros ni una sola entrada queda. El aviso en las taquillas cerradas le dan la alerta a todos los rezagados: ¡hay que irse a la reventa!

Abre plaza la jaca de Cañero para lo que luego será frustración, pues ninguno de los dos toros de Ortega se presta al rejoneo. Una larga afarolada de El Gallo, la voluntad de Rayito, una oreja cortada por Cagancho en el tercero y poco más que contar de una corrida que discurría por los páramos de una normalidad nada memorable. Y de nuevo, como en su corrida anterior, sale el sexto guadalest, pelaje salinero y “Rondeño”, de nombre. Casi a la hora maga del crepúsculo, casi cuando la noche comienza a colgar del cielo, Cagancho abre el surtido de aromas que guarda en su capote de ensueño. ¡Chisss… silencio! El toro es noble, claro, pastueño. Y la perezosa verónica pone los relojes en suspenso. Los pulsos del gitano marcan su canto hermético conduciendo por glorietas de sombras al viento amaestrado y antes fiero. En los quites, pelea desabrida de Cagancho y Rayito. La culpa fue de El Gallo por no hacerlo en su turno. ¡Las banderillas! ¡Dadme las banderillas! Y por única vez, que yo sepa, en su vida torera, Cagancho abre los brazos, desafía con el pecho, clava sus ojos verdes en los ojos del toro y arrancando despacito deja un par al cuarteo del que tan sólo un palo se quedará prendido.

Llega la muleta, y el gitano de fragua comienza a descubrir al público lo que se esconde en el temblor del aire y sólo ven los artistas tocados por el duende. En un escalofrío de luz antigua, tiende la mano izquierda su sol de naturales y es su mano derecha una caja de música arrasada de lágrimas que cantan su grandeza. El toreo por alto, rancio y majestuoso, transporta a los presentes hasta el Egipto de los faraones. Y así, hilvanando milagros, lo que estaba en espera, va floreciendo asombros en brazos del ocaso.

Corrochano, testigo nuevamente de este segundo encuentro de Cagancho y Toledo, hace comparaciones: “Un toreo suave, lento, confiado, lleno de emociones, todo ello ligado a un gesto maravilloso. El gesto del torero era magnífico de arrogancia sin jactancia, sin reto, sin chulería, y tenía la serenidad del triunfador. ]…[De toda aquella faena –más ligada, más seguida, más completa que la otra faena toledana– me queda el recuerdo del gesto triunfal con que salpicó y sazonó aquellos pases lentos, pletóricos de línea, de saber y de belleza.”

A la finalización de la faena, después de que el volapié de acero toledano dé con el toro en tierra, al magnífico astado le dan la vuelta al ruedo y a Cagancho, sobre un redondel plagado de sombreros y prendas de vestir, en un baño de apoteosis, lo pasean a hombros los espectadores –no los retribuidos “costaleros”– durante más de cinco minutos, antes de perderse con él por las calles de la ciudad en fiestas.

Toledo, ensimismada, herida por el puñal del arte, se mira en los puntos suspensivos de sus sueños.

Mientras, sobre el tablado oscuro de los cielos, juegan al toro luceros y planetas.

Artículo de Santi Ortiz.